【 2023台北當代藝術博覽會】 幕後創作揭密!植物與機械的共舞,探索「時間」與「空間」的交會 ── Alive#1: Beyond the Edge·WHYIXD 何理互動|裝置藝術

- 德 謝

- 2023年5月8日

- 讀畢需時 7 分鐘

已更新:2023年5月11日

2023年5月,由 THE ART ASSEMBLY 統籌的國際藝術博覽會品牌:「2023 台北當代藝術博覽會 TAIPEI DANGDAI ART & IDEAS」盛大登場! 此次展會計有海內外90家全球畫廊參與,在四大展區/主題下,開展出新的交流可能。

在當代網域(Galleries)展區中,可以看見深耕台灣的「大象藝術空間館」身影。此次,在負責人鍾經新的策劃下,以《象外之象》的策展概念,帶來12組藝術家的傑出作品,呈現出多元的藝術視野。

其中,以「裝置藝術」聞名的「何理WHYIXD」,攜手花藝師「王楨媛Queena Wang」共同創作,發表全新系列作品‘Alive#1: Beyond the Edge’,探討「自然與人造物」的關係。 同時,更以媒材的獨特性,刻劃出「時間流動」的詩性語彙,使其具有藝術特色與收藏價值。 ✷ 目錄 I用「電子」來造景:探索「地景」的無限可能性 II個人空間與地景:藝術的想像與挑戰 III「空間」的實踐:花藝與金屬共生,重現「城市地景」 IV「時間」的美學:有機物的生命語言,瞬間與永恆的交會 V進入邊界:橫跨時間與空間的詩意畫面

▲ 圖/大象藝術空間參展「2023 台北當代藝術博覽會 TAIPEI DANGDAI ART & IDEAS」

I用「電子」來造景:探索「地景」的無限可能性

在成軍的十餘年間,何理擅長使用「電子媒材」、機械等科技產物作為作品重要的構成元素,透過「實體裝置」跨足各大空間,逐漸發展出「電子造景」的創作脈絡與藝術美學。

▲ 圖/何理作品《 海境 Tender Soul of Ocean 》描繪基隆的海洋意象

以大量科技「無機物」鑄造作品肉身時,何理也試圖透過作品挑戰其與環境間的互動和邊界 ── 於是,我們能看見在熱帶都城中磁暴碰撞的極光奇景;橫越朔望月週期的月相群;水泥裂隙中竄生的堅韌之花… 在在實踐團隊以「電子」再現、創造(未曾存在)「地景」的創作手法。

然而,以「電子」填充而成的地景容器,計算其尺寸的最小單位,可以被如何定義? 是否得以拓展傳統上「裝置藝術」之於 特定場域(site specific) ❶、及 空間/空間性 的想像?

❶ 特定場域(site specific)

意指藝術作品歸屬於特定場所的性質,如將空間直接作品化、無法移動或巡迴展示的裝置藝術等。 ── 出自《當代藝術關鍵詞 100》/ 暮澤剛巳著;蔡青雯譯,麥田,城邦文化出版。

日常、個人私密性的微小空間,是否也能化約為「電子地景」的最小尺度?

帶著這份想像,何理與花藝師透過「人造物」與「有機物」的交織,試圖形成一種新的經驗,開啟一場對空間、地景的探問與實驗。

II個人空間與地景:藝術的想像與挑戰

關於個人空間與地景的想像,過去也存在充滿啟發性、批判性的藝術實驗與挑戰。

Haus-Rucker-Co 是1967年成立的一個維也納藝術團體,他們的裝置是對資產階級生活的「封閉空間」的批判,以「實驗性」的手法,創造了臨時的、一次性的建築裝置,並透過許多「人造機構」來強化個人的感官體驗。

▲圖/ Haus-Rucker-Co, Laurids, Zamp, and Pinter with Environment Transformern (Flyhead, Viewatomizer, and Drizzler) 1968. Photo: Gert Winkler.

如在1972年第五屆德國卡塞爾當代藝術展發表的 Oasis no. 7 (oase no.7),該作品被認為是「引領人們進入另一個領域的緊急出口」,它由一個半透明的充氣球體組成,從Fridericianum博物館外牆上延伸而出。

球體作為一個「人造綠洲」,包含兩棵塑膠棕櫚樹、一個吊床和一面紅旗,藝術家藉由這臨時性的空間延伸,企圖改變參觀者的體驗,並對自然和人造環境之間的分界提出質疑。➋

▲圖/Haus-Rucker-Co, Oase Nr. 7, Documenta 5, Kassel 1972

而在海峽的另一頭,1960年代的美國社會,也因長期越戰導致的厭戰氣氛,及當時高度工業化的物質主義影響下,催生出撼動整個世代共鳴的「嬉皮風潮」──

年輕人透過對原始自然的強烈追求,探索內在的心靈空間,藉此逃離現實世界的紛亂,而當代藝術家們則以「 地景藝術(land art) 」來回應這波文化浪潮。

▲著名的「地景藝術(land art)」

圖/ Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970. © Holt/Smithson Foundation and Dia Art Foundation/Licensed by VAGA at Artists Rights Society (ARS), NY. Photo: George Steinmetz ➌

回到現下的2023年,身處高度都市化的台灣,也不乏面臨到城市裡關於空間、環境之間的探尋與反思。

當人造物大幅取代自然環境,人們轉而以大量植栽裝飾水泥家屋,企圖在灰階色板上塗抹色彩,挪移「自然與人造物」的邊界,借用理論家 列斐伏爾(Henri Lefebvre)所言「空間會透過日常生活中的個人實踐,形成抗拒與重新建構」➍,將此視為個人對所處環境的日常抵抗。

▲圖/當代城市建築

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

III「空間」的實踐:花藝與金屬共生,重現「城市地景」

對於身處環境的理解、分析、回應與整合,‘Alive#1: Beyond the Edge’重現想像的「城市」地景,何理與花藝師「王楨媛 Queena Wang」也以「有機物」的涉入與共生,探討「自然與人造物」的關係,創造出尺度適應現代個人空間的「電子地景」

── 在此,我們可以說,這件作品無疑是一種「空間的實踐」:展現在作品中的生產、再生產、空間設置等行為,形構出個人的社會認同與實踐範圍。➎

參考資料 ➍➎

《The Production of Space》 Henri Lefebvre, 1991 《關鍵詞200:文學與批評研究的通用辭彙編》廖炳惠著, 2003, 麥田出版

設計構思上,何理參考了美國都市理論家:凱文·林區 Kevin Andrew Lynch 在1960年出版《城市的意象 The Image of the City 》一書,該書研究了觀察者如何獲取都市訊息。

林區認為對於任何一座都市來說,體驗這座都市的人們腦中都存在著相應的一套「心理圖像 Mental Image」➏,幫助形成這些意象的是他認定的路徑(Paths)、邊緣(Edge)、區域(Districts)、節點(Nodes)和地標(Landmarks)的五種要素➐,而這些要素也與花藝中「點、線、面、塊」的形體特質有所雷同及呼應。

心理圖像 Mental Image ➏

林區透過他的「心理圖像」的想法來確定這種複雜的關係:一個地方是如何被感知、體驗和記憶的。 在他的研究中,他詳細介紹了一個地方的三個關鍵特徵,這些特徵為其感知的心理圖像提供了依據。

可讀性:涉及到 「其部分可以被識別並可以被組織成一個連貫的模式的容易程度」。 當地方是可讀的,它們提供了一個固有的一致和有序的環境,一個能固定一個人的心理形象並允許一個人安全導航的環境。 這種形象來自於地方和人之間的相互理解,這提高了一個人的經驗的深度。

一個人對一個空間的情感依戀,並進一步分為三個子元素: 身份:一個地方保持獨立於其周圍環境的能力; 結構:一個地方所處的背景模式和結構; 意義:一個人對一個地方的個人依戀。 這些因素不僅有助於一個人感到安全和舒適的能力。

形象性:它涉及到一個地方的物理特徵,以及,它如何喚起一個強烈的形象。 這些物理標記可以幫助塑造我們對空間理解的深度。

雖然這些元素有助於理解這些圖像,但心理圖像的形成取決於我們──我們是城市進化的共同創造者。 林區通過詳述明確指出,「我們不僅僅是這一奇觀的觀察者,我們自己也是其中的一部分,與其他參與者一起在舞台上」。 我們對周圍環境的一致性,我們對空間的熟悉和依戀,以及幫助我們尋路的物理屬性,都構成了我們對我們生活空間的感知:「個人形象」。 這些都是 「直接感覺和過去經驗記憶的產物」(Lynch, 1960, p.4)。 這些不斷發展的個人形象是我們與城市一起成長的方式,並為我們提供了加深對周圍環境的理解的工具,並挑戰我們在塑造環境方面的積極作用。 ── 資料引用:https://urbandesignlab.in/the-image-of-the-city-by-kevin-lynch/

形塑城市意象的五種要素 ➐

路徑(Paths) ● 它們是街道、人行道、小徑、運河、鐵路和人們旅行的其他通道 ● 在空間之間組織空間和運動 邊緣(Edge) ● 邊界 ● 它們可以是真實存在的或被感知的 ● 它們是牆壁、建築物、海岸線、路緣石、街道、立交橋等。 區域(Districts) ● 中大型的平面區域 ● 人能進出這些區域 ● 有共同的特徵可供識別 節點(Nodes) ● 可以進入的大片區域,作為都市、社區、區域等的焦點。 ● 向其中的人提供其他核心要素的多個視角 ●「……成功的節點不但在某些方面獨一無二,同時也是周圍環境特徵的濃縮」 地標(Landmarks) ● 人員無法進入的參考點 ● 它們是建築物、標誌、商店、山脈、公共藝術品等 ● 它們在它們所處的環境中,至少有一個方面是獨特的或令人難忘的 ● 也可以使用移動點(例如太陽) ── 資料引用: https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%84%8F%E8%B1%A1

▲圖/可形象化的城市元素: path, node, landmark, edge, district.

© MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PRINTED IN: THE IMAGE OF THE CITY

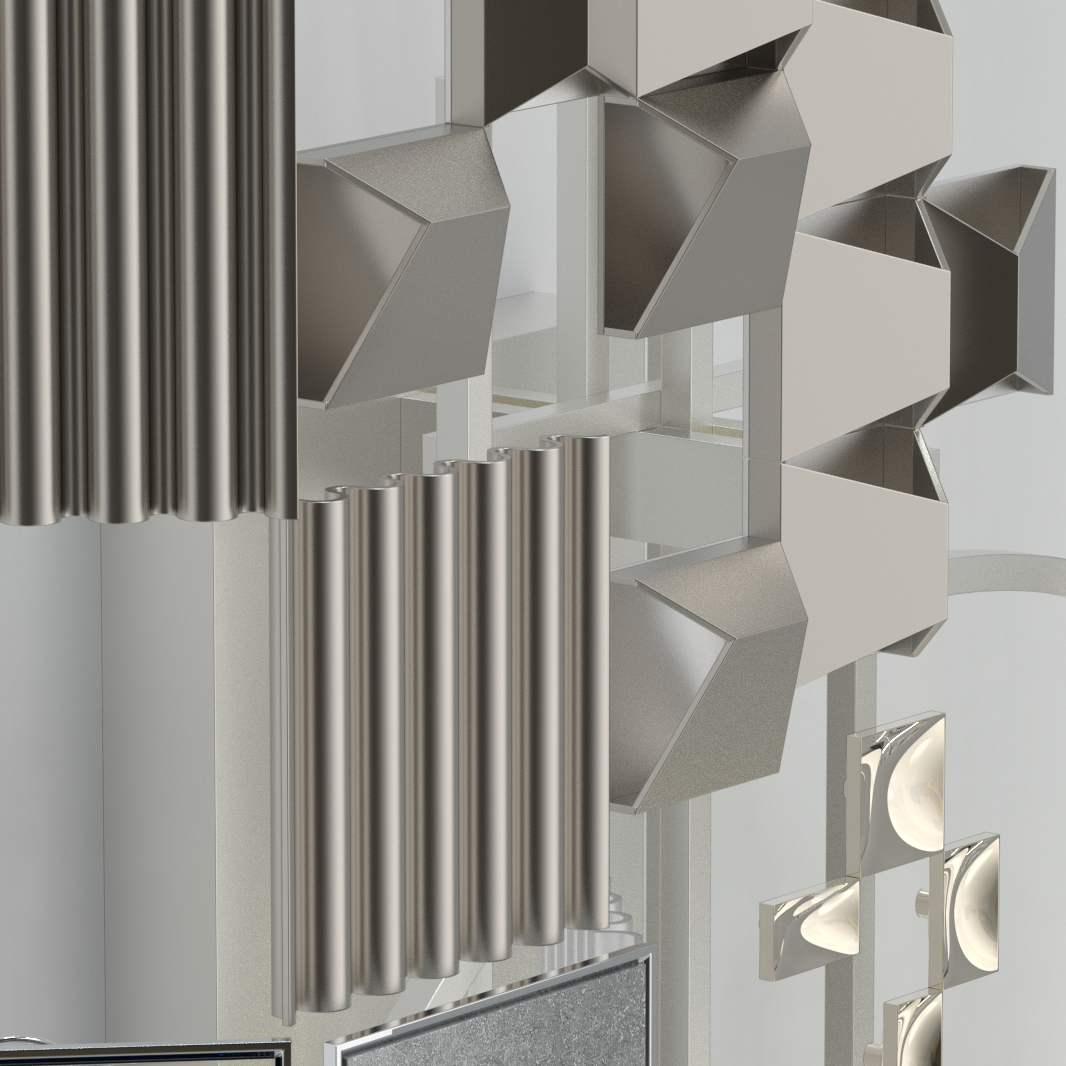

‘Alive#1: Beyond the Edge’即由上述要素發展而成:

① 基礎框架:對應林區之路徑(Paths)及邊緣(Edge)

② 玻璃帷幕:對應林區之地標(Landmarks)

③ 鷹架用網:對應林區之邊緣(Edge)

④ 鐵皮、水泥建材:對應林區之邊緣(Edge)

⑤ 建築體:對應林區之節點(Nodes)及地標(Landmarks)

同時,藝術作品的視覺及概念要彼此呼應與支持,媒材的功能與意義自然也有其合理的目的。

金屬是當今文明裡最具代表性的材料之一,它是現代工業的基礎,以其作為創作媒材,能突顯當代生活的面貌與時代背景,而伴隨技術與科技的不斷演進,金屬在造形應用上也更具豐富的可能性。

何理在這次的作品中,透過「金屬3D列印」(Direct Metal Printing, DMP)技術來製作單體元件,改善傳統金屬製造上的成形限制,大幅度地減少單體重量,也保留金屬材的獨有質感與特色。

IV「時間」的美學:有機物的生命語言,瞬間與永恆的交會

經由對城市意象的詮釋與空間設置,這座居家的電子地景形成一種視野的縱深,在這樣的面向上,作品在專屬個人的平面上,開展了對「地景空間」的回應。

此外,「空間」和「時間」更是密不可分的,它們共同構成了「記憶」的連續性,讓人們能夠從日常生活中的零碎片段中,找到認同感,進而發展出屬於自己的歷史。

▲Photo by David Brooke Martin on Unsplash

博大精深的花道藝術,透過花卉與植物來反映「自然」,在其美學中,「時間」的概念更具有重要的意義。根據花材的選用與擺設方式,牽涉了時間中「瞬間」與「永恆」的意涵 ── 花木之間的對比所表達的,不僅僅是一種「空間性」的風景描繪,而是更深層的哲學觀,傳遞著時間變動和不變的交會。➑

參考資料 ➑

Theory of Time in Ikebana

by INOUE Osamu, Ph.D.Kyoto University of Art and Design, Associate ProfessorImperial School of Saga (Saga Goryu), Academic Adviser https://www.academia.edu/40786407/Theory_of_Time_in_Ikebana

▲圖/花藝師「王楨媛 Queena Wang」花藝作品 https://www.instagram.com/queenawang926/

花藝師「王楨媛 Queena Wang 」,自小在母親身邊學習「池坊花道 Ikenobo ikebana」至正教授一級,也曾遠赴紐約花藝學院(FSNY)研修西洋花藝。

同時,她也是一位資深的動畫編劇與製作人,善於創造故事情節,因此在多元領域的熏陶下,她的花藝作品展現出獨特的敘事性,充滿個人風格。

▲圖/花藝師「王楨媛 Queena Wang」

‘Alive#1: Beyond the Edge’透過花藝師「王楨媛Queena Wang」運用植物的「點、線、面、塊」型態,構築出豐富的空間感。

她將其敘事性的創作手法融入其中,藉由觀察一天中自然的變化,呈現出「一日四季」的景象:從黑暗到光明、從炎熱到寒冷,恰如四季的流轉,透過不同植物間的交織,展現「有機物」獨有的時間性;

▲圖/花藝師「王楨媛 Queena Wang」在 Alive#1 作品中,以植物形塑四季的意象

何理則以LED燈的設置,映照建築體中日光流瀉的變化 ── 由此,有機物及人造物,透過與環境中的光、風、水的互動,每分每秒處在「變化」的狀態,在空間與時間的變因中塑造記憶,刻劃出「流動」的詩性美學。

▲日光在一天之中,會顯現出不同的強度及色溫, 作品將藉由「程式設計」的模擬設計,呼應一天之中的日光時序/ 圖 © Zumtobel

V進入邊界:橫跨時間與空間的詩意畫面

‘Alive#1: Beyond the Edge’整合了「人造物」與「有機物」的媒材特性,探討「物件」與其存在空間之關係。媒材的視覺語彙,使我們能夠識別出物質世界的無數個表徵,以及,其中所要傳達的精神結構,在觀看與體驗中召喚心理圖徑。

何理與花藝師透過「有機植物體」的實驗,突破媒材的框架,讓無法預測、富含動態的有機性,成為作品的一大特色。 這與何理以往透過「無機物」為作品敘事的風格不同,開啟了更多的可能性。

‘Alive#1: Beyond the Edge’於「2023 台北當代藝術博覽會 TAIPEI DANGDAI ART & IDEAS」初試啼聲,期望前來的觀者有機會進入這道橫越「時間」與「空間」的邊界,覺察日常中流動的詩意畫面。

✸ 何理 WHYIXD X 王楨媛 Queena Wang ‘𝘼𝙡𝙞𝙫𝙚#𝟭: 𝘽𝙚𝙮𝙤𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙀𝙙𝙜𝙚’

── 2023 台北當代藝術博覽會 TAIPEI DANGDAI ART & IDEAS

展覽期間:2023.5.12~2023.5.14

VIP 預展:2023.5.11(四) 14:00-17:00

展 位:E14,大象藝術空間館

地 點:台北南港展覽館1館,台北市南港區經貿二路 1 號

藝 術 家:Bente Skjøttgaard蓓特‧絲珂約特迦德 (Denmark)、Bernard Aubertin伯納德‧奧貝坦(French)、Weibor Chu朱為白(Taiwan)、Didier Boussarie迪迪埃‧布薩里(French)、Franco Mazzucchelli弗郎克‧馬朱伽立 (Italian)、Koh San Keum高山琴 (Korea)、Masayuki Tsubota坪田昌之 (Japan)、Orazio Bacci奧拉齊奧‧巴奇(Italian)、Richard Serra里查 · 塞拉 (America)、Roxy Paine羅克士‧潘尼(America) 、Hsite Sung宋璽德 (Taiwan)、WHYIXD X Queena Wang 何理X王楨媛 (Taiwan)

作者:Ted

留言